女流歌人・皇嘉門院別当の和歌・漢文・自筆「百人一首」室町時代・永正十四年(1517)関白・近衛尚嗣・旧所蔵・茶道・茶事・和歌番号88

近くの店舗に在庫がございます。

全ての取扱店舗を見る

通販と店舗では販売価格や税表示が異なる場合がございます。また店頭ではすでに品切れの場合もございます。予めご了承ください。

中古 12500円 (税込)

商品詳細情報

| 管理番号 | 中古 :Z1598914465 | 発売日 | 2025/02/15 23:22 | 定価 | 12500円 | 型番 | 80131867594 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 原型 | 管野一麻 | ||||||||

| カテゴリ | |||||||||

【洛座】【真作】江戸後期の儒者 頼杏坪 掛軸 < 頼山陽書家◆01-01

【洛座】【真作】政治家 島根県 若槻礼次郎 二行書 <掛軸 ◆337

【洛座】【模写】 西堀一三 色紙画 掛軸 <茶道茶道具茶人俳句 ◆31-06

【洛座】【真作】幕末・維新の尊攘派公卿 東久世通禧 三行書 掛軸 王政復古 <◆214

【洛座】【真作】江戸幕末の水戸藩儒臣 藤田東湖 書 掛軸 <◆22-26

【洛座】【真作】中国絵画 李雲友筆 鳳来山 <◆E1074e114

【洛座】【真作】 三重の大家 中村左洲 「松翁の面」 扇面 掛軸 <◆ECT206

【洛座】【真作】幕末・明治の国学者・歌人 加藤千浪 和歌 軸 <掛軸 ◆EWT15

【洛座】【真作】妙心寺派東英筆 阿弥陀経 掛軸 <般若心経仏教仏具 ◆E1090e130

【洛座】無地 巻物 金泊 <白紙中国半紙 表装 表具 ◆09-08

自筆下部に出雲・松江藩主・松平治郷の正室・方子の落款(印譜)がある。

天智天皇の和歌・漢文・自筆「百人一首」室町時代・永正十四年(1517)成立

京都の公卿・従一位・関白・近衛尚嗣の近衛家の旧所蔵

(自筆の凹凸はストロボの反射によるものです。)

「額縁入自筆原本」

上記額は、海外展示の際に用いられた額です。

「自筆原本」

下部の印は、松平治郷の正室・方子の落款。

原本の来歴及び国内所蔵数については下記に記載

漢文「百人一首」は、現存数が少なく、特に室町時代以前の「百人一首」は、宮内庁書陵部や国立国会図書館など数部しか確認されておりません。

室町時代・永正十四年(1517)漢文「百人一首」は、正確で精緻な筆の運びが「芸術的な領域に達している」としてアメリカなど海外において高く評価されている。

海外展示に際し、断層写真により分析されております。原本を分析・解析するために海外の研究機関において「断層(MRI)写真」撮影等による新技術による分析・検査・証明が行われた後、一般の展示に付されたものです。

出品した自筆は、アメリカで撮影された下記「断層(MRI)写真」においてわかる通り、微細な曲線をも精緻に描いた極めて美しい芸術性の高い日本語の優れた文字としても高い評価を受けております。下記断層画像写真は、科学的で客観的な分析データを重視するアメリカの航空宇宙局(NASA)の技術による「断層画像(MRI)写真」です。「断層(MRI)写真」によって、古切の書の詳細を知ることができます。NASA(アメリカ航空宇宙局)の優れた技術である「断層(MRI)写真」撮影を通して、日本の優れた伝統技術をアメリカ国内において広く知らせているものです。

「皇嘉門院別当(こうかもんいんのべっとう)」

「皇嘉門院別当(こうかもんいんのべっとう)」

水尾衝石而也(みをつくしてや)乍恋渡(こひわたるべき)」

「皇嘉門院別当(こうかもんいんのべっとう)」

(文責・出品者)

漢文の「原文の読み下し文」は、読みやすいように「通行訳」としております。

「皇嘉門院別当(こうかもんいんのべっとう)」

あの澪標のように身を尽くして恋い続けなければならないのでしょうか。」

現代語訳の出典:「小倉百人一首」鈴木日出男(東京大学名誉教授)

備考1:「皇嘉門院別当(こうかもんいんのべっとう)」は、崇徳天皇の皇后「藤原聖子」のこと。の姉にあたる。父は関白藤原忠通,母は権大納言藤原宗通の娘宗子。大治3(1128)年従三位,4年入内,5年中宮となる。保延5(1139)年鳥羽上皇の皇子(近衛天皇)を猶子とし,忠通がその外祖父となる。永治1(1141)年崇徳天皇の譲位,近衛天皇の即位にともない皇太后となり,久安6(1150)年院号を宣下される。

上の3枚の写真のうち、上2枚は旧所蔵者の出雲・松江藩・江戸邸と方子の調度品

3段目の写真は、「額縁裏面」に表記されるラベル

原本は、近衛家から出雲家にわたり出雲・松江藩・江戸邸で方が読まれていたものです。

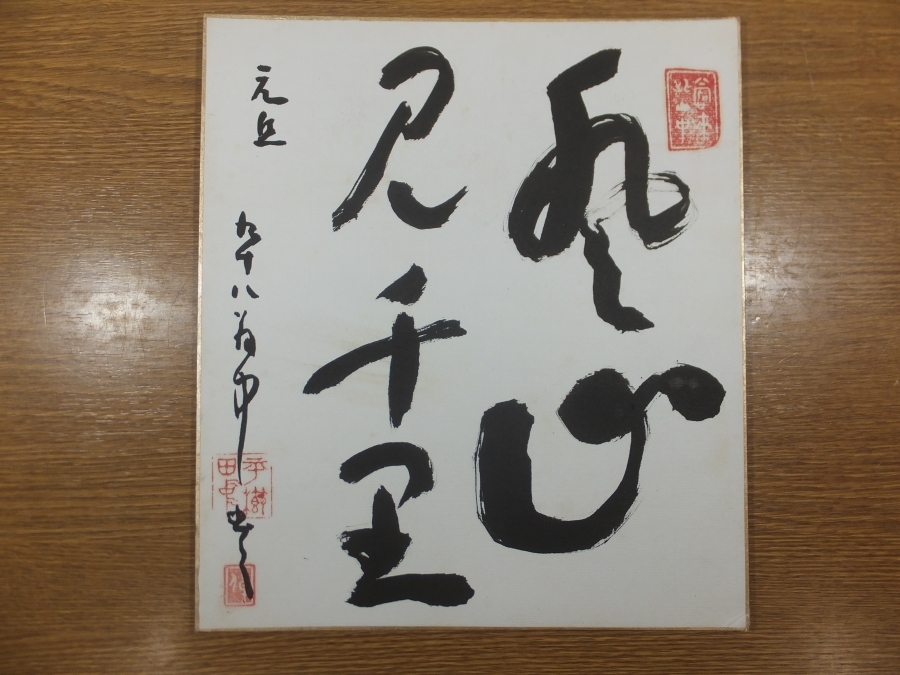

「断層画像写真」

《断層画像写真番号(和歌番号と同じ)-88》

印は、出雲・松江藩主・松平治郷の正室・方子の印影。

参考資料:「皇嘉門院別当(こうかもんいんのべっとう)」

出典・出典・財団法人小倉百人一首文化財団・所蔵

「題字、奥書の記載年号の資料」

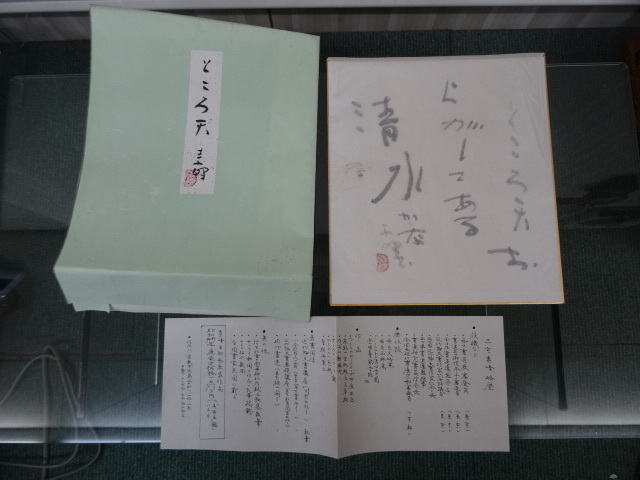

右の写真は、漢文「百人一首」の表紙の題字。左下に出雲・松江藩主・松平治郷の正室・方子(よりこ)の二つの落款、一番上の印が方子の娘・幾千姫(玉映)の落款。左の写真は奥書。室町時代「永正十四年(1517)」の年号。年号の下の花押は近衛家の「近衛尚嗣」の花押。近衛尚嗣(1622~1653)は江戸時代初期の公卿(従一位・関白)であるため、室町時代「永正十四年」から約百年後に「近衛尚嗣」の所蔵になったことがわかる。

その後、近衛家から「出雲・松江藩」にわたり、左下に松平治郷の正室・方子(よりこ)の二つの落款がある。表紙の題字の落款から考えると近衛家から出雲・松江藩に伝来していることがわかる。書いた人物の特定であるが、室町時代の「永正十四年(1517)」に書かれたことは判明しているが、筆跡の美しさと流麗な字の動線から近衛家の公卿であることは推定できるが、人物の特定までは至っていない。このため永正十四年(1517)漢文「百人一首」近衛尚嗣(1622~1653)旧所蔵である。

近衛尚嗣の父は、後陽成天皇の皇子である近衛信尋(のぶひろ)。尚嗣の妹・泰姫は、水戸藩・藩主徳川光圀の正室。長男は、「源氏物語」を収集していた近衛基熙(このえもとひろ)

永正十四年(1517)漢文・自筆「百人一首」は、「近衛家」から出雲・松江藩主・松平治郷(不昧公)の正室・方子(よりこ)、娘の幾千姫(玉映)に伝わり、方子の生家である仙台藩から同藩の藩医・木村寿禎に伝来していたものである。書かれた年号と来歴が克明にわかる貴重な漢文「百人一首」である。

国内における鑑定人は、自筆の筆者を識別するために、個々の文字ごとに字画線の交叉する位置や角度や位置など、組み合わせられた字画線間に見られる関係性によって、個人癖の特徴を見出して識別する方法、また個々の文字における、画線の長辺、湾曲度、直線性や断続の状態、点画の形態などに見られる筆跡の特徴によって識別する方法、そして、書の勢い、速さ、力加減、滑らかさ、などの筆勢によって識別する方法が一般的な手法です。

一方、欧米では一般的には、「筆者識別(Handwriting Analysis)」と呼ばれる文字解析をコンピューターの数値によって解析しております。数値解析は、文字の筆順に従いX、Y座標を読み、そのX、Y座標をコンピューターへ入力後、コンピューターによって多変量解析を行うものです。解析の基準となるのが「ドーバート基準」で、アメリカでは日本国内の画像データを自動的に収集、自筆の分析に際し、数値データをコンピューターで自動的に解析し「極似」した画像データによって筆者を識別する研究が進んでおります。

③・筆者について

永正十四年(1517)漢文・自筆「百人一首」は、近衛尚嗣(1622~1653)旧所蔵です。漢文・自筆「百人一首」は、書かれてから今年でちょうど500年の歳月が経過しております。近衛家の公卿の多くの書体は、なめらかでやわかな書体・書風で知られておりますが、歳月の経過により「筆者識別(Handwriting Analysis)」と呼ばれる文字解析をコンピューターの解析によってもなお、近衛家の公卿の人物名を特定するには至りませんでした。永正十四年(1517)漢文「百人一首」近衛尚嗣・旧所蔵は確定しておりますが、筆者の特定をしておりません。ただし、今後、研究が進むことによって筆者を特定する可能性はあります。

出品の漢文・自筆「百人一首」は、元々、掛軸に表装されて茶会の「茶掛」として鑑賞に用いられておりました。二百十数年の間に、掛軸や屏風などに複数回表装し直された痕跡示す「剥離痕」が確認されております。海外展示に際し、自筆の保存維持管理の関係で「額縁」に表装されたものです。漢文・自筆「百人一首」の一部は、掛軸の状態で展示されておりました。海外展示に際し、元の状態の掛軸に戻すことが可能なように、「Removable Paste(再剥離用糊)」を用いておりますので、落札後に「掛軸」に戻すことができます。

ツイッター「源氏物語の世界」も合わせてご覧ください。

肉筆 保障 保証 真筆 真筆 親筆 古筆 本物保証 本物保障 室町 掛軸 掛け軸 自筆 天皇 茶道具 宗鑑 良寛 伝来 歌仙 極め 極札 極め札 鑑定